Chapitre I

Souvenirs d’enfance.

De ma naissance

jusqu’à mon retour dans ma commune de cœur,

le 7 juillet 1978.

Imaginez-vous un petit garçon farceur tentant de faire du monde adulte une cour de récréation.

Ce petit garçon c’est moi, caché derrière la haie qui longe la route en face de notre maison.

Un petit garçon qui ne sait pas encore ce que la vie lui réserve, mais qui profite déjà de chaque instant.

C’est dans cet esprit espiègle que vient s’inscrire mon jeu préféré de l’époque : le « jeu du porte-monnaie ».

Je récupérais un vieux porte-monnaie que j’attachais à un fil en nylon, chipé le plus souvent dans la caisse de pêche de mon père.

Je le déposais en bordure de route, puis je me cachais derrière les buissons en tenant l’extrémité du fil et j’attendais patiemment l’arrivée d’un passant.

Ne tardant jamais bien longtemps à pointer le bout du nez, celui-ci se penche pour ramasser le porte-monnaie en croisant les doigts pour qu’il soit bien garni…

Et là, c’est le moment où j’interviens.

La main du passant approche du porte-monnaie et je tire d’un coup sec sur le fil pour que celui-ci lui échappe des mains.

Souvent vexé, le piégé reprend alors sa route, gêné de s’être fait avoir.

Il m’est quand même arrivé de tomber sur quelques grincheux pestant pour retrouver le coupable…

Courageux, mais pas téméraire, je me réfugiais rapidement dans la maison de mes parents.

Ni vu ni connu !

Je suis né le 10 août 1948 à Ohain, chez mes grands-parents, au 1er étage du numéro 10 de la rue de saint Hubert.

Un petit village de 1200 âmes, perché à 253 mètres d’altitude au sud du département du Nord, dans l’Avesnois, et à quelques encablures de la frontière belge.

Le clocher de l’Église du village mesure 35 mètres de haut et domine toutes les localités environnantes.

Visible à l’œil nu dans un rayon de 20 km, il a été choisi comme repère par les services géographiques de l’armée lors de la dernière révision des cartes d’état-major.

Ma naissance a failli se transformer en drame pour la famille.

À l’époque, ma mère est frappée d’une forte fièvre puerpérale, une maladie infectieuse touchant les femmes après un accouchement ou une fausse-couche.

En l’absence de traitement efficace, elle évolue dans la plupart des cas en une septicémie mortelle en quelques semaines.

Cette fièvre tenace s’est peu à peu estompée grâce à notre médecin, le docteur Delille, dont le cabinet se situait dans la commune voisine à Trélon.

La santé de ma mère est néanmoins restée fragile jusqu’à sa disparition en 2008 à l’âge de 78 ans.

Mon père l’a rejoint cinq mois plus tard.

Il avait de nombreuses passions : sa femme, sa famille, mais aussi le club de boules « La joyeuse » de Wignehies, le courrier de Fourmies qu’il lisait chaque vendredi de la première à la dernière page, son téléphone portable et enfin le vin de Bordeaux.

Lors de sa mise en bière j’ai glissé à ses côtés son journal préféré, son téléphone chargé à 100 % (sait-on jamais), et une bouteille de son vin préféré.

Dès l’âge de 14 ans, il travaille à la filature du village.

Les salaires ne sont pas mirobolants, mais il y a du travail pour tous.

Après ma naissance et celle de ma sœur en 1951, la vie est plus difficile.

Il fait souvent des heures supplémentaires.

Cela lui arrive de commencer par l’entretien des machines dès 3 h du matin, avant l’arrivée de l’équipe qu’il intègre à 5 h, pour terminer son service à 13 h.

Après son travail, il se rend fréquemment dans une ferme pour aider une famille d’agriculteurs, notamment pendant la saison des foins.

Bien ancré à gauche, mon père est aussi un militant politique.

Chaque dimanche, avec quelques amis dont il partage les idées, il fait du porte-à-porte pour proposer le journal

« Liberté », l’hebdomadaire communiste français.

Il m’a raconté qu’un soir lors d’une campagne d’affichage, il avait entendu le sifflement d’une rafale de plombs lui passer au-dessus de la tête.

Fidèle à ses idées de partage, à la demande du médecin de famille et formé par lui, il fait bénévolement des piqûres à domicile aux personnes souffrantes.

En 1959, il veut améliorer la qualité de vie de son foyer.

Il suit des cours pendant plusieurs mois avec Édith, une voisine étudiante, qui l’aide à réviser pour passer le concours de facteur.

Pour devenir facteur à l’époque, il fallait connaître tous les départements, les chefs-lieux, les cantons, et toutes les villes de France métropolitaines et d’outre - mer.

Dès la première tentative, il est reçu et nommé à Condé-sur-l’Escaut.

Mes parents et ma sœur déménagent ensuite dans un petit deux pièces à Condé - Macou.

J’ai alors 10 ans.

Il n’y a pas suffisamment de place pour moi, ce sont mes grands-parents, Madeleine et Etienne, qui m’accueillent chez eux où je suis choyé pendant plusieurs semaines.

Quelque temps plus tard, je quitte mes grands-parents avec beaucoup de tristesse, mais aussi avec la joie de retrouver mes parents.

J'ai 7 ans, ma soeur 4 ans.

Nous emménageons à Condé-sur-l’Escaut, dans un logement d’une cité nouvellement construite où résident de nombreux mineurs.

L’adaptation est difficile pour moi et mes résultats scolaires s’en ressentent.

Je n’ai qu’une envie : retrouver mes copains et Ohain, ma commune de cœur.

Aujourd’hui encore il m’arrive d’avoir des flashes de ces belles années passées dans mon village durant ma toute petite enfance.

J’ai peu de souvenirs avant l’âge de 5 ans, mais je me souviens très bien de ma première école et du centre aéré de l’abbé Santerre, un homme serviable, proche de la population et bienveillant avec les gens défavorisés.

Je vois encore maman me préparer une gourde avant de me rendre au centre aéré.

Une simple gourde en plastique… mais quelle gourde !

Je la revois avec son bouchon bleu, remplie d’eau mélangée à de la menthe verte, bien verte…

Lors des moments de nostalgie et jusqu’à aujourd’hui, je me surprends encore à en parler à Christiane, mon épouse, près de 70 ans plus tard.

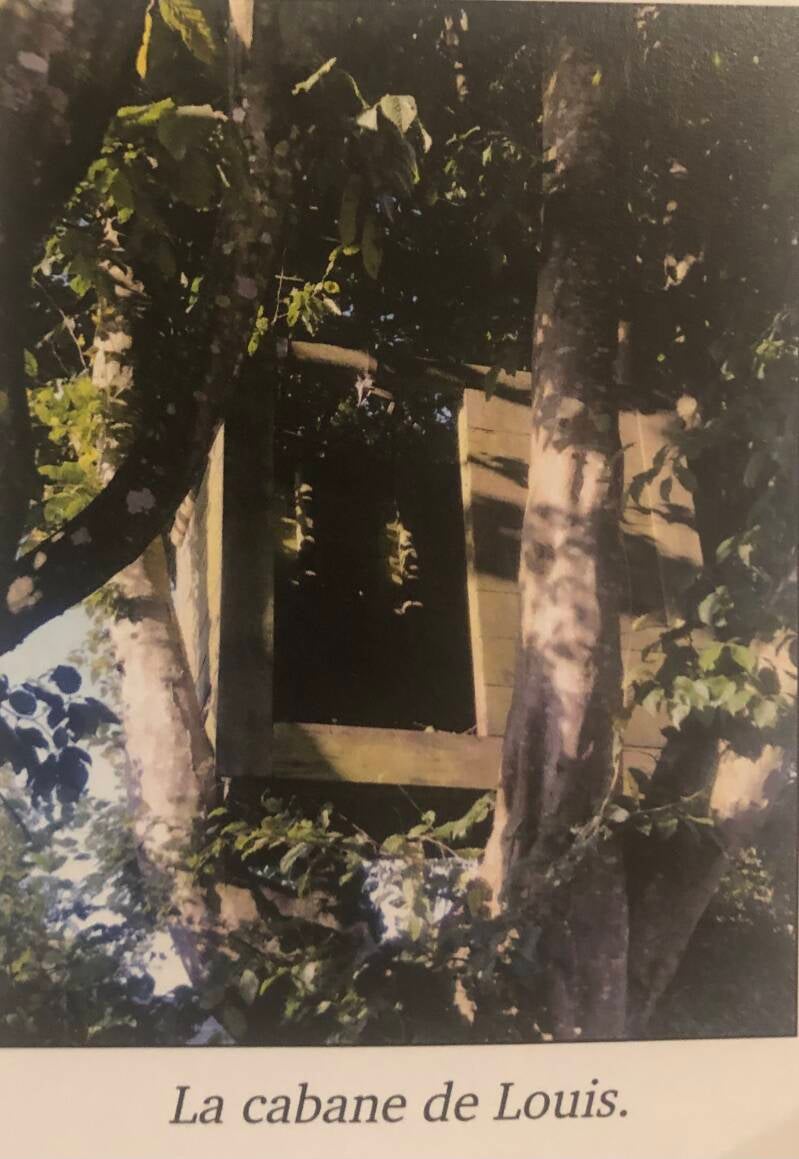

J’ai toujours été fasciné par les cabanes.

J’en construisais souvent sur la pelouse devant la maison de mes parents.

Des cabanes faites de cartons de récupération.

J’aménageais l’intérieur avec de bonnes couvertures bien chaudes quand mes parents m’autorisaient à y passer la nuit.

Parfois, l’orage s’invitait, il fallait alors déménager rapidement pour se mettre à l’abri.

Le lendemain, infatigable, je la reconstruisais ma cabane !

En mémoire à ces moments merveilleux, j’ai construit ma dernière cabane dans un arbre pour mon petit-fils Louis des dizaines d’années plus tard..

Nous y avons passé des nuits inoubliables de complicité sous les étoiles.

Mais revenons à mon enfance.

J’aimerais maintenant vous parler de notre voisin de l’époque : Sandra.

Sandra était un homme particulier qui vivait seul dans une maison mitoyenne à la nôtre.

Toujours derrière sa fenêtre, il scrutait les passants de la rue des Horbes.

Impressionnant, il mesurait plus d’un mètre quatre-vingt, chauve avec un ventre prédominant.

Aujourd’hui il me fait penser à Chéri Bibi, le personnage principal d’une série télévisée diffusée dans les années 70.

Gamin, j’évitais de passer devant sa maison, car Sandra profitait toujours de mes craintes pour me faire des blagues.

Pas toujours de bon goût, il faut l’avouer !

Malgré son apparence, c’était un homme bon, avec le cœur sur la main.

Chaque année, il nous offrait à ma sœur et à moi du chocolat pour fêter Pâques.

Un matin très tôt, il frappe à la porte de notre maison, me tend un pistolet en chocolat et me dit : « Tiens, prends ça, c’est pour aller tuer tes voisins ! ».

Un autre jour, il me donne un pot de peinture de couleur rouge vif avec un pinceau et me demande d’aller mettre en peinture les cheveux blond très clair de mes voisins Jeanine et René !

Sur la façade de la maison de Sandra était installée une pompe à eau et un baquet dans lequel je jouais régulièrement.

Un matin, il sort brusquement de chez lui.

Surpris, je relève la tête et heurte violemment le bec verseur de la pompe.

Appelé en urgence, le docteur Dellile referme ma plaie profonde à l’aide d’ agrafes dont je porte encore les traces aujourd’hui.

Il me revient aussi qu'à la maison nous n'avions pas de salle de bain.

Chaque samedi j'allais aux douches publiques à Fourmies avec mon père.

Je me souviens comme si c'était hier de la chaleur en entrant, la buée sur les vitres, le parfum du savon simple et fort.

Parfois sans prévenir l'odeur me revient.

On avait 10 min , pas une de plus pour se laver.

Deux minutes avant la fin, quelqu'un frappait à la porte, un coup sec juste pour dire : il faut bientôt sortir !

On se rinçait assez vite, on attrapait la serviette humide.

Pas le temps de traîner tout était chronométré.

Aujourd'hui, ça peut sembler étonnant, mais c'était le quotidien pour beaucoup de familles modestes surtout dans les villes ouvrières comme Fourmies.

Je me souviens aussi que parfois j’accompagnais parfois mon père pour aller chercher du tabac à rouler en Belgique.

Du « Welta », c’était le nom du tabac.

Des paquets de couleur jaune et rouge.

Chacun sur notre vélo, nous empruntions les chemins et les sentiers forestiers pour éviter les douaniers.

La première boutique belge, chez « Louisa et Lionel », était notre destination.

Une petite maison nichée dans un massif forestier franco-belge juste à la limite de la frontière, dans un lieu-dit appelé « la Bretèque ».

De l’extérieur, cette petite demeure me faisait penser à la maison de Blanche-Neige.

En entrant, à droite, il y avait le bar avec un billard central, un plafond très bas couvert de marques bleues de queues de billard.

À gauche, un comptoir, une machine à couper le jambon et des étagères remplies de produits introuvables ou plus chers en France, comme le café, la margarine, le chocolat, mais plus particulièrement le tabac.

On pouvait voir aussi une presse qui servait à réduire la hauteur des paquets de tabac afin de mieux les cacher dans la ceinture du pantalon, mais aussi pour être plus à l’aise lorsque nous devions pédaler plus vite pour éviter les douaniers lors de notre retour.

Il me revient aussi un autre souvenir qui aurait pu être dramatique.

Nous habitions rue des Horbes le long d’une route départementale qui servait aussi d’aire de jeux.

Dans les années 50, la circulation était fluide et permettait aux jeunes d’utiliser cette route pour faire du patin à roulettes ou encore pour jouer aux boules.

Des boules en bois bien rondes qui s’ovalisaient au fil du temps.

Pour varier le jeu, il nous arrivait de faire des pas de traverse; c’est-à-dire jouer d’un côté à l’autre de la chaussée.

Un jour, je lance ma boule juste avant l’arrivée d’une voiture qui la heurte sur le flanc du pneu et l’éjecte à une vitesse folle passant juste au-dessus de la tête d’un enfant que j’appellerais Bernard.

Bernard se retrouve alors éraflé sur le haut du crâne, privé de quelques cheveux, et affublé d’une belle tonsure d’un centimètre de diamètre.

Je peux vous assurer que plus jamais je n’ai joué sur cette route qui aurait pu devenir un lieu maudit et le drame de ma vie !

Deux ans après notre déménagement à Condé-sur-l’Escaut, mon père obtient enfin son changement d’affectation pour Wignehies, à seulement quelques kilomètres d’Ohain.

J’ai maintenant 12 ans et je m’adapte très vite dans cette commune qui deviendra ma deuxième commune de cœur.

Mes résultats scolaires s’améliorent, je passe avec succès mon certificat d’études.

Toujours pas très motivé par les études, j’intègre l’école pratique de Fourmies.

Je choisis par défaut la filière d’ajusteur.

À la même époque, je rentre à la société de gymnastique du village dirigée par M. Louis Marche.

C’est à cette époque que je me fais mes premiers copains et copines, avec qui j’ai participé à la première fête du printemps perché sur un char.

Tous les dimanches à 15 h je me rends au cinéma du village où je vis mes premiers flirts.

Puis je rejoins le club d’haltérophilie dirigé par Daniel Michaux.

Avec quelques amis, nous formons un groupe folklorique nommé « Les cosaques ».

Pour alimenter notre trésorerie, Daniel nous met gracieusement sa salle à disposition les week-ends pour organiser des « surprises-parties ».

Les jeunes du secteur se précipitent pour assister à nos soirées.

Quelques mois plus tard, dépassés par les événements, nous sommes contraints de mettre fin à cette belle aventure.

C’est aussi à cette époque que j’intègre les cours de danse de Mme Fernez.

J’apprends à danser les danses mythiques des années 60 : le Twist, le Madison, le Mashet Potatos appelé aussi « Purée de pommes de terre » importé des États-Unis par Johnny Hallyday et aussi le Tcha Tcha Tcha, le Tango et la Valse que je dansais exclusivement avec maman lors des réunions de famille.

Il y a une danse que j’affectionnais tout particulièrement : les longs slows langoureux et incandescents.

Tout le monde pouvait les danser, il suffisait de piétiner le sol tout en restant sur place, surtout quand vous teniez une jolie fille dans vos bras !

J’ai 18 ans et quelques semaines après mon CAP, je rentre à l’usine, aux visseries de Fourmies.

Pendant cette période je donne l’argent que je gagne à mes parents, qui en retour me versent « mon dimanche » comme l’on disait à l’époque.

Ils me font la surprise de consacrer mes premiers salaires à l’achat d’une mobylette, une motobécane de couleur bleue, comme le bouchon de ma gourde.

C’était le moyen de locomotion le plus en vogue dans le début des années sixties. Une cylindrée inférieure à 50 cm3 que l’on pouvait conduire à partir de 14 ans sans autorisations particulières.

En écrivant ces lignes, la nostalgie me gagne et les souvenirs refont surface.

Pendant l’été 65, je pars à l’aventure avec Jean-Pierre et son vélo Solex.

Nous prenons la direction de Stella-plage soit 250 km à parcourir sans dépasser 30 km/h, vitesse à laquelle le vélo Solex est limité.

Arrivés sur place deux jours plus tard, nous nous installons dans un camping sur la côte.

Après deux nuits passées sous la tente, Jean-Pierre est malade.

Il décide de rentrer chez lui.

Quant à moi, je choisis de prendre la direction de la capitale : découvrir Paris en mobylette, la vraie aventure !

Je suis accueilli et hébergé chez des parents d’une amie..

Avant de prendre la route du retour, je veux assouvir un rêve : découvrir les Champs-Élysées.

Je me vois encore tourner, tourner et encore tourner avec ma belle mobylette bleue autour de l’Arc de Triomphe.

Quel souvenir !

Quelques mois plus tard, imprudent, je me retrouve sur le capot d’une voiture. Poignet cassé, greffe osseuse, plusieurs mois de plâtre.

Nous sommes en été 1966, cette fois-ci je pars avec Maurice, un copain de quartier. Mais bien sûr, il n’est pas question de conduire ma mobylette avec un bras dans le plâtre.

Nous prenons le train jusqu’à la côte et nous multiplions les sorties nocturnes.

Dans la journée, nous profitons de la plage.

Après avoir confectionné une protection de fortune du bras plâtré, j’ai pu profiter des vagues de la Manche.

Un peu plus tard, avec Christian qui vient d’obtenir son permis et qui est devenu mon beau-frère depuis, nous décidons de partir un week-end à l’aventure.

Il vient d’avoir sa voiture, une « Ondine » verte comme la couleur de la menthe de ma gourde.

Nous roulons vers Paris et nous nous arrêtons à proximité de Compiègne.

Après une virée nocturne, nous plantons la tente dans la forêt.

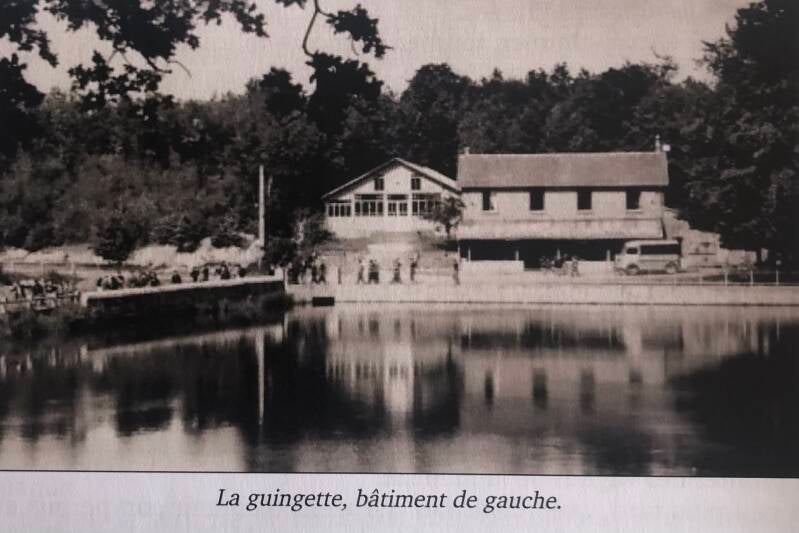

Le lendemain, en début d’après-midi, nous reprenons la route de Fourmies, plus exactement la direction de la guinguette des « Etangs des moines » où les jeunes de la région se retrouvent chaque dimanche après-midi pour danser sur des airs des années 60.

(La guinguette des « Etangs des moines » du nom des trois étangs creusés à partir de 1894 par les moines de l’abbaye de Liessies).

Construit juste après la libération avec des surplus de l’armée américaine, ce bâtiment en planches est racheté par deux couples, Mmes, et MM. Cato et Lebègue, propriétaires d’une petite auberge située juste à proximité.

Appelée aujourd’hui « L’auberge des Étangs des Moines » tenue par ma fille Sandrine et son mari François.

Durant l’hiver 1959-1960, le bâtiment est sécurisé, le sol et les soubassements sont refaits en dur, une nouvelle charpente métallique est posée, les portes et fenêtres sont remplacées.

Après que les autorités locales aient inauguré les nouvelles installations sous l’égide du maire de l’époque Jules Lassalle, la guinguette rouvre ses portes le 23 avril 1960.

Dans les années 70, l’émergence des discothèques fut fatale à ce lieu légendaire qui a vu de nombreuses idylles se faire et se défaire.

Démoli en 1977, le bâtiment fait désormais place à un hôtel.

Comme je l’évoquais précédemment, nous nous dirigeons vers la guinguette pour y passer une partie de l’après-midi et la soirée.

À la fermeture, à minuit, nous allons prendre un dernier verre en ville avant de replanter la tente en forêt de Fourmies, face au camping à une cinquantaine de mètres de la route.

Le lendemain, à 8 h, notre tente est prise d’un tremblement anormal. Je passe la tête encore embrumée d’une courte nuit à l’extérieur de la tente et je tombe nez à nez avec un individu en uniforme qui nous prie de déguerpir à grande vitesse.

C’était le garde forestier !

Les années 65 ,66 et 67 furent les années les plus festives de ma jeunesse.

Nous partions à l’assaut des bals et des guinguettes de la région,nous participions aussi aux boums organisées par nos copains.

Chaque week-end était une occasion de se retrouver, de danser, de profiter de la vie.

Nous nous réunissions chaque samedi soir avant de choisir notre destination de la nuit au café de la musique à Wignehies tenu par Roger, un homme affable toujours prêt à nous rendre service.

Nous étions une bande de copains autour d’un baby-foot et d’un flipper, on riait, on s’encourageait, on se taquinait tout en jouant pendant qu’à tour de rôle l’un d’entre nous se dirigeait vers le juke-box pour y insérer une pièce et sélectionner une chanson populaire des années 60.

Nous fumions des « p 4 », ces petits paquets Bleus qui ne contenaient que 4 cigarettes parisiennes, symbole de notre insouciance, de nos rituels, d'une époque gravée dans nos mémoires

A l’époque les cafés étaient des lieux de convivialité, de partage et de rencontres incontournables.

Les baby-foot, les flippers et les juke-box étaient plus que de simples machines, ils représentaient des points de rassemblement et de sociabilisation ou les amitiés se formaient et les souvenirs se créaient.

Nous étions influencés par la culture pop venue des États-Unis et de l’Angleterre, nous écoutions des artistes comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, les Beatles et bien d’autres encore.

La mode était aussi un moyen d’expression important .

Les robes à imprimés floraux étaient très populaires chez les jeunes femmes, elles arboraient des motifs à fleurs sur des robes légères et des mini jupes.

Quant à nous, nous avions la volonté de nous démarquer et d’affirmer notre identité en portant des chemises colorées ou à fleurs associées à un style décontracté.

On portait ces chemises avec des pantalons à pattes d’éléphant.

C’est aussi l’époque ou ma sœur suivait des cours de couture !

Je me souviens l’avoir autorisée à m’accompagner lors d’une sortie du samedi à la condition qu’elle me confectionne une chemise en soie de couleur verte comme la menthe à l’eau de ma gourde.

Affaire conclue !

Mais certainement pour une question de budget, maman lui fournit un tissu plutôt destiné à la doublure de vêtements.

Malgré les difficultés liées aux tissus de mauvaise qualité, ma sœur est déterminée à réaliser cette sacrée chemise.

Le samedi matin je suis prêt pour le premier essayage, il faut l’avouer ,elle était un peu serrante, malgré tout elle avait du style ma chemise avec son col Mao !

Malheureusement, cette belle chemise n’a tenu qu’une soirée.

Au fur et à mesure que la soirée avançait, je sentais que les coutures s’effilochaient petit à petit.

Une belle aventure qui reste gravée dans ma mémoire depuis près de 60 ans.

Après avoir choisi notre destination du samedi soir et bu quelques bières à 2,60 nouveaux francs, l’équivalent d’environ 40 centimes d’euros, nous terminions bien souvent par un « perroquet » ou « une feuille morte »* avant d’entamer notre périple.

Périple, c’est bien le mot.

Nous partions bien souvent à pied avec un retour tôt le matin.

Nous finissions parfois le bout de la nuit dans une discothèque appelée le «Tyrol » en Belgique.

*Le perroquet est composé de 1 cl de sirop de menthe et de 4 cl de pastis, pour obtenir une feuille morte il suffisait d’ajouter 1 cl de grenadine.

Trop fatigués pour rentrer à pied, nous faisions quelques fois appel à Roger qui faisait aussi le taxi.

Quand nous étions sur Fourmies, nous passions souvent au café le « Réal » sur la place verte pour y déguster une bonne soupe à l’oignon.

Le dimanche, en général c’était un jour de repos, sauf quand il nous restait un peu de sous.

Nous allions au cinéma à Fourmies ou prendre un verre chez Gilbert, un café branché du centre-ville.

Le 1er janvier était toujours un jour spécial pour nous.

Après avoir passé une bonne partie de la soirée au bal de la Saint-Sylvestre, nous terminions cette longue nuit au « Café de la musique » puis nous entamions ensemble une visite dans chacune de nos familles pour souhaiter la bonne année.

Je me souviens encore comme si c’était hier du 1er mai 1968.

Je me prépare pour me rendre au bal sur la place du village et j’entends encore mon père me dire : « Reviens tôt, n’oublie pas, demain matin c’est ton grand départ pour l’armée. »

Le 2 mai 1968, les jeunes de mon âge se regroupent à Fourmies pour ensuite prendre des chemins différents.

Je suis dirigé vers les FFA, ( Force Française en Allemagne ) au 31e régiment du génie, à Speyre, une ville portuaire située sur le Rhin.

Après les modalités d’usage, le passage chez le coiffeur et le retrait de mon équipement, je prends possession de mon lit dans une chambrée de vingt appelés sous les drapeaux.

Après deux mois de classe, nous sommes dirigès vers une salle pour faire une courte dictée où je ne fais qu’une seule faute.

Suite à ce rapide examen, je suis affecté à la 11e compagnie, où tout le monde passe pour faire ses classes.

J’ai en charge la gestion du matériel, un poste intéressant, mais qui a ses contraintes.

En effet, tous les deux mois, les effectifs changent et j’accompagne les nouvelles recrues durant les exercices et aussi lors des bivouacs.

Le 3 mai, dès le lendemain de mon incorporation, la révolte de la jeunesse étudiante a commencé à Paris.

La Sorbonne est occupée !

Quelques jours plus tard, les ouvriers rejoignent le mouvement étudiant, la France est paralysée, c’est la grève générale, on compte jusqu’à dix millions de grévistes juste avant les négociations des accords de Grenelle qui actent un relèvement du SMIC de 35 %.

Depuis trois semaines, je n’ai pas de nouvelles de mes parents.

Mes courriers restent bloqués en France.

Enfin, j’arrive à prendre contact avec mon père par téléphone.

Il me propose de faire transiter mes courriers par la Belgique, chez Gérard Germain qui tient un café épicerie à proximité de la frontière.

Gérard sait que mes parents sont impatients de recevoir mes courriers, il n’hésite pas à se déplacer à leur domicile aussitôt qu’il les reçoit.

Seize mois, c’est long, mais cela reste pour moi des souvenirs inoubliables.

Trois mois après ma mobilisation sans aucune permission, mes parents décident de faire les 550 km qui nous séparent en 4L

Ils installent leur tente dans un camping proche de la garnison où je suis basé.

J’obtiens une permission pour le week-end qui doit être signée par le capitaine de la compagnie avant le samedi midi.

Il est 13 h, il n’est toujours pas arrivé…

Impatient, je fais le mur pour rejoindre mon père qui m’attend à quelques mètres.

Aussitôt entré dans la voiture, j’aperçois le capitaine passer en Jeep, je refais le mur en sens inverse, je fais valider ma permission, puis je sors tranquillement par la porte principale.

Démobilisé en août 1969, je rentre aux établissements Huftier comme monteur textile.

Souvent en déplacements je pars à la semaine.

Je me lasse vite, je tente d’entrer dans la fonction publique.

Reçu au concours d’agent technique à France Télécom, je suis nommé à Compiègne.

Je loge dans un foyer mis à disposition par l’entreprise, plus précisément dans un dortoir avec des lits superposés à une dizaine de mètres de la voie ferrée Calais Bâle.

Arrivé le dernier, on me propose le deuxième niveau d’un lit situé le plus proche de la voie ferrée.

À chaque passage de train, je fais des bons à en voir le plafond de très près.

Cette situation a duré six mois jusqu’au jour où j’ai épousé Christiane, rencontrée un an plus tôt dans un bal en Belgique.

Nous emménageons dans un garni à Compiègne composé d’une chambre, d’une petite cuisine et de toilettes sur le palier.

Jeunes mariés, ces conditions précaires nous conviennent parfaitement.

Un an plus tard, j’obtiens ma mutation pour Maubeuge.

Nous nous installons dans un immeuble neuf en centre-ville.

Après la naissance de notre première fille Sandrine le 9 août 1972, je décide d’évoluer dans ma carrière.

Je prends des cours du soir.

Je suis reçu au même moment à trois concours: « agent technique de première classe , agent d’exploitation et conducteur de chantier ».

Je pars en formation huit mois à Pérros-Guirec en Bretagne.

Les premières semaines, je loge dans un foyer en attendant de faire venir ma famille sur place.

Chaque vendredi, je parcours 700 km la nuit pour revoir Christiane et ma fille Sandrine.

Le dimanche soir, j’effectue le trajet dans le sens inverse toujours de nuit pour arriver à l’heure au premier cours du lundi matin.

Un mois plus tard, nous emménageons enfin dans une maison nouvellement construite et meublée à Saint-Quay-Perros.

Nous en profitons pour visiter cette très belle région de Bretagne.

Sorti major de ma promotion, j’ai le privilège de choisir ma future résidence.

J’opte pour un retour dans l’Oise plus exactement à Creil.

Détaché à Beauvais, je suis chargé de réaliser des études de réseau dans le but d’améliorer la fiabilité des lignes téléphoniques.

Nos meubles sont en dépôt chez des amis.

C’est l’été, nous décidons de vivre sous la tente pendant 3 mois dans un camping en partie réservé aux travailleurs itinérants.

Pendant ma formation en Bretagne j’ai passé avec succès le concours de conducteur de travaux.

Quelques mois plus tard, je suis affecté au suivi des gros ouvrages de génie civil à Creil.

Parallèlement à ma prise de fonction, nous emménageons dans un appartement nouvellement construit.

Deux ans plus tard, mon changement de résidence est accepté à Saint-Quentin.

Détaché à Hirson, j’ai en charge les équipes de maintenance du réseau France Télécom jusqu’à ma retraite en 2003.

Nous devons encore déménager.

Nous obtenons un logement dans un immeuble du nom de « La bergerie » à Fourmies ou la famille s’agrandit avec l’arrivée de notre deuxième fille Vanessa née le 20 novembre 1977.

Pendant notre location, nous faisons construire notre maison à Ohain.

Le 7 juillet 1978, je suis enfin de retour dans mon village de cœur, après l’avoir quitté 16 ans plus tôt.

Je dédie mes souvenirs d’enfance à mes parents Monique et Daniel.

Maman, Papa.

Ma pudeur m’a longtemps empêché de vous adresser ces quelques mots.

Et puis le temps passe et je réalise à quel point il est important de vous dire que du plus loin que je me souvienne, les moments à vos côtés ont toujours été heureux, joyeux, pleins de vie, et de rires.

Mais aussi plein de tendresse et d’émotions.

L’ambiance familiale si réconfortante, si rassurante, a rythmé ma vie.

Si je suis l’homme que je suis devenu, c’est grâce à vous.

À votre générosité, votre aide, votre tendresse, votre amour.

Et aujourd’hui, je garde dans un coin de ma mémoire ces souvenirs comme des moments précieux.

Vous êtes à jamais gravés dans mon cœur et dans chacun de mes mots.

Merci pour tout.

Je ne vous l’ai jamais dit, je vous aime.

Créez votre propre site internet avec Webador